A cura della Redazione Biblioteca

Forse oggi, quando si parla di “Questione romana”, la nostra mente è subito indirizzata – potenza dei media – alla situazione difficile in cui versa la capitale, tra buche nelle strade, scandali amministrativi, problemi di spazzatura e chi più ne ha più ne metta. In realtà, come è noto a tutti, la “Questione romana” è ben altra cosa: con le varie annessioni del 1859 e del 1860 e l’avvio del processo che avrebbe portato alla nascita dello Stato unitario italiano, si poneva l’interrogativo su come gestire la sovranità su Roma e il problema, di secolare dibattito, del potere temporale dei Papi.

Dopo l’annessione di Roma, la Santa Sede si trovava infatti senza Stato e il Papa, allora Pio IX, non poteva accettare nessuna proposta di conciliazione: non quella di Cavour, non quelle dei suoi successori. Ci volle Garibaldi che, con la presa di Roma del 20 settembre 1870, pose fine a ogni imbarazzo, entrando in città e facendo così evaporare qualsiasi tentativo di composizione pacifica. La famosa Legge delle Guarentigie del 1871, promulgata unilateralmente dal Regno d’Italia, regolava i rapporti Stato/Chiesa, ma non venne accettata da Pio IX che, in tutta risposta, emanò il suo non expedit con cui proibì ai Cattolici la partecipazione alla vita politica dello Stato italiano, marchiato come usurpatore e occupante illegittimo della Santa Sede.

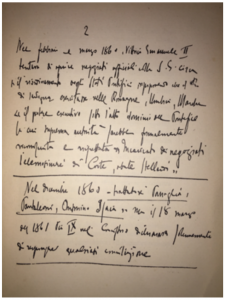

Ed è altrettanto noto come questa situazione, in un contesto di forti spinte contrapposte e interessi politici abilmente calcolati, venne ufficialmente superata con i Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929 da Mussolini e dal Cardinale Gasparri. Nel maggio dello stesso anno il Duce andava in Parlamento a illustrare tali accordi, da ratificare da parte di deputati e senatori. Nella nostra Biblioteca di Studio è conservata una copia dei Discorsi al Parlamento di Mussolini, prodotto della retorica fascista, stampati dalla Libreria del Littorio e da lui stesso sottoscritti (Roma 1929). Purtroppo la pagina anteriore della copertina editoriale è andata perduta (e con lei l’ex libris del Prof. Grassetti), ma l’interno del volume è integro e si può leggere la lunga introduzione storica, che precede le veementi esortazioni di voto che Mussolini sottopose al Parlamento fascista.